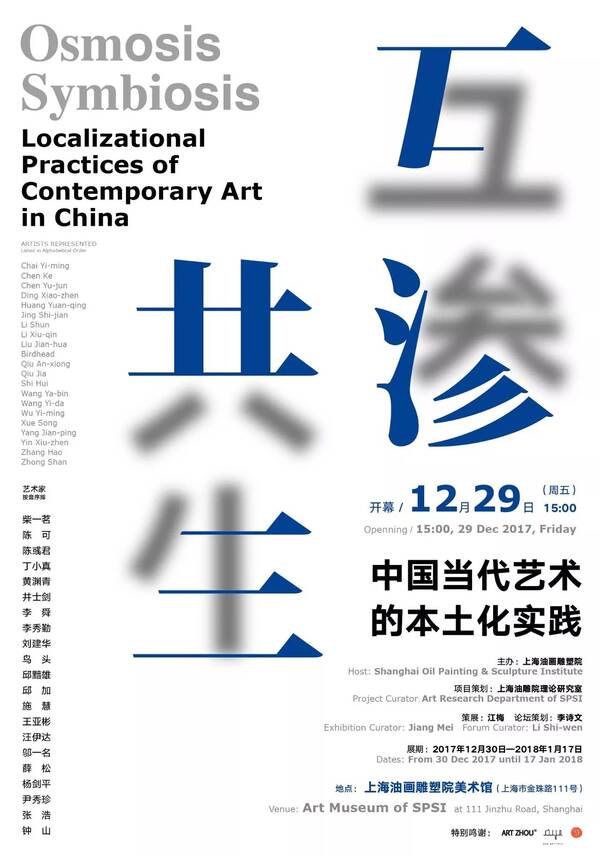

2017年12月29日下午,由上海油画雕塑院主办的“互渗-共生——中国当代艺术的本土化实践”展于上海油画雕塑院美术馆隆重开幕,展览由上海油雕院理论研究室负责项目策划,策展人为江梅,论坛策划李诗文。展期为2017年12月30日至2018年1月17日。展览开幕当日上午,在油雕院美术馆还举办了一场同名学术论坛,参展艺术家、油雕院本院艺术家以及沪上部分批评家出席了论坛,发言并进行了热烈的学术分享和交流。该展为上海油画雕塑院2017年度主办的最后一个展览,展览开幕两天后恰逢2018年元旦,因此也是一个特别的跨年展览。

展览共邀请了来自北京、杭州和上海本地的21位艺术家参展,他们是柴一茗、陈可、陈彧君、丁小真、黄渊青、井士剑、李舜、李秀勤、刘建华、鸟头、邱黯雄、邱加、施慧、王亚彬、 汪伊达、邬一名、薛松、杨剑平、尹秀珍、张浩、钟山(按音序排)。

其中大部分为当代艺术领域中具有代表性的艺术家,有着长期的艺术实践经历和丰富的创作经验,也有少数是近年来在艺术思考和创作上都十分活跃、受到艺术界较多关注的年轻艺术家。

本次展览共计展出作品80余件(组),涵盖了水墨、油画、雕塑、综合材料、装置、影像等多种艺术类型。

策展人江梅指出,“互渗-共生”,既是状态描述,也是趋势概括,二者组合兼具历时性与共时性的特点。本次展览以此为主题,是基于“互渗-共生”已成为今天中国当代艺术发展中的一个基本现象,即不仅在整体文化形态、艺术生态上日益呈现为一种交织、互渗、融合、共生的状况,同时这样的状况也十分显著地体现在当代艺术家个体的创作实践与思考中。正是在“互渗-共生”的状态和趋势中,我们看到了中国当代艺术潜在的、涌动不息的生命力。

“中国当代艺术的本土化实践”,作为一个学术课题,接续了二十世纪以来有关中国艺术的现代性身份建构的命题。

观照这样的历史背景和现实语境,本次展览试图通过对现阶段中国当代艺术的考察,以具有一定代表性的艺术实践案例来探讨如下问题:1、全球化、国际化背景下中国当代艺术的本土化实践路径及其开展方式、特点与形态;2、中国本土的视觉与美学资源如何在当代艺术家的创作实践中获得有效汲取与转化,并与现时代的经验与美学互渗共生、创新发展。

上海油画雕塑院作为国内最早成立的以油画雕塑为主体的专业创作研究机构,近年来不仅注重自身的艺术文献梳理和历史研究,而且对当下的艺术创作和文化趋向也十分地关注和重视。如已举办三届的“油画学术系列展”和“雕塑学术系列展”,作为反映油雕院当前创作成果的学术品牌,在积极推动院艺术创作和研究的同时,还扩大了油雕院在业界和社会的影响力。

此次“互渗-共生——中国当代艺术的本土化实践”展,试图在一个更加开阔的当代艺术视野中思考中国文化的独特价值和意义。通过邀请在这一艺术实践方向上已取得相当成果和经验,并在艺术领域具有一定代表性的艺术家以主题性联展的方式呈现,既能够与油雕院本院的艺术创作之间形成一种良性的互动和交流,同时也体现了油雕院在艺术研究层面上的一个新的拓展。